Menunggu Mereka Bermain Api di Pasar Pannampu

Pasar Pannampu, yang mulai dibuka sejak tahun 1980, adalah salah satu dari sekian pasar tradisional di Makassar yang masih belum “diremajakan”. Jargon “peremajaan” pasar sesungguhnya mengandung teror bagi warga, karena dianggap bermakna sama dengan pembakaran pasar. Tulisan berikut ini menceritakan riwayat pasar Pannampu dari warga yang menjadi penghuni pasar itu sendiri sejak 1980.

Pasar Panampu adalah masa lalu. Itu buat saya. Tapi bagi ibu saya, Hajah Hatika (65 tahun) pasar tradisional itu ibarat roda tua yang masih berputar. Pasar Pannampu yang kumuh seumpama geliat hidup yang menemani usianya hingga kini di bibir senja, nun sejak 32 tahun silam. Padahal sejak lima tahun lalu kami sekeluarga pindah menetap di Ujungpandang Baru, tapi hanya ibu yang rajin mengunjungi rumah lama kami di Pasar Panampu. Di rumah lama itu, beliau setia menjaga lapak jualannya. Puluhan warga asli Pasar Pannampu seperti ibu saya, enggan beranjak dari pasar tua itu. Terutama karena Panampu sudah memberi asupan ekonomi buat mereka sejak lama.

Api dan Peremajaan Pasar

Pasar Pannampu, yang mulai dibuka sejak tahun 1980, adalah salah satu dari sekian pasar tradisional di Makassar yang belum “diremajakan”. Itupun hanya tinggal waktu, tinggal menunggu api dipantik. Ini makna sebenarnya, bukan sekadar kiasan. Bagi pola pikir pemerintahan yang menghalalkan segala cara demi komersialisasi kawasan, peremajaan lebih sering bermakna “memantik api”. Membakar!

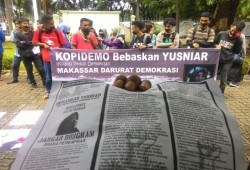

Bagi warga Pasar Pannampu, jargon pemerintah atau politisi yang sering menyebut-nyebut istilah “peremajaan” mengandung ancaman, diteror kecemasan. Peremajaan, seperti modus yang jamak dipahami, selalu dimulai dengan pembakaran pasar lama. Dianggap sebagai cara termudah untuk mengusir pedagang lama tanpa harus melakukan negosiasi yang alot. Beberapa kali pasar “nyaris” terbakar, tinggal menunggu waktu saja pasar tua itu menjadi remaja kembali setelah diratakan.Tinggal menunggu mereka bermain api.

Api menjadi semacam obat “kembali” muda bagi pasar tua. Mungkin ingatan kita masih belum pudar tentang Pasar Sentral Makassar. Pusat perdagangan tradisional Kota Makassar ini tercatat beberapa kali terbakar, untuk kemudian diremajakan; 1982, 1991, dan terakhir tahun 2011. Pasar Pannampu juga sudah beberapa kali terancam api, terutama pada tahun 1990-an, 2009, 2011, dan 2012. Memang kebakaran-kebakaran itu tak sampai menghanguskan seluruhnya, tapi itu sekadar pertanda bahwa saat hangus seluruhnya mungkin akan tiba.

Kalau pasar dibakar, pedagang lama pasti terusir. Proyek pembangunan kembali pasar ditenderkan, dan selanjutnya bisa ditebak: keuntungan miliaran mengalir deras ke saku pemerintah dan pengembang. Kalau sudah diremajakan, pedagang lama wajib membeli kembali kios mereka, dengan harga yang tidak sedikit tentunya. Lebih sering, pemilik baru berdatangan. Dengan uang mereka membeli kios yang lokasinya strategis dan kemudian menawarkan ke pedagang lama untuk disewakan atau dibeli berkali lipat. Keadaan akan tenang hingga 5-10 tahun, ketika pemerintah mengumpulkan pundi-pundi retribusi. Setelah itu, siklus kembali ke titik awal. Pasar kembali kumuh, dan ini menjadi alasan tetap bagi pemerintah yang berkongkalikong dengan pengusaha, untuk kembali “meremajakan” pasar. Anehnya, konon tak ada asuransi yang mau menyetujui pengajuan asuransi untuk kios pasar.

Riwayat Pannampu, dari Gallarang hingga TPA

Bersama Saumata, ParangLoe dan MoncongLoe, Pannampu pernah menjadi salah satu gallarang (wilayah kecil berdaulat) dalam Kerajaan Tallo yang didirikan oleh Karaeng Loe ri Sero pada sekitar tahun 1460 (Cumming, 2007). Berselang hampir seabad kemudian, sekitar tahun 1530, Raja Gowa ke-9 Daeng Matanre Karaeng Mangnguntungi atau lebih terkenal sebagai Raja Tumapa’risi Kallona menaklukkan Tallo dan memasukkan gallarang Pannampu dalam wilayah kekuasaannya. Tallo yang ditaklukkan, kemudian digabungkan dalam kerajaan kembar Gowa-Tallo dan menjadi kerajaan maritim terbesar di kepulauan Melayu bagian timur abad ke-16 hingga 17 Masehi. Dalam kronik kerajaan Tallo, disebutkan bahwa seorang putri dari Pannampu, yang bernama I Tobo Lo’mo’ ri Pannampu pernah menjadi istri dari Karaeng Matoaya (1593–1636), raja Tallo sekaligus Tumabicarabutta (patih) Kerajaan Gowa pada masa raja ke-14, I Mangngarangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin.

Ketika Perang Makassar (1667-1669) berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Bungaya, Pannampu menjadi bagian dari Bontoala, tanah perdikan (wilayah merdeka, bebas pajak) yang dihadiahkan oleh VOC kepada Arung Palakka – raja Bone yang menjadi sekutu VOC dalam perang tersebut. Pada masa itu wilayah Bontoala membentang dari Pannampu hingga Mamajang dan menjadi hunian bagi prajurit bugis Bone yang menetap di Makassar. Orang-orang Bone kemudian membentuk kampung-kampung baru di wilayah itu; Lariangbangngi, Maccini, Maradekaya, Ga’dong, Baraya, dan Pattunuang. Hingga abad ke-19, Bontoala masih menjadi tempat tinggal tetap raja-raja Bone sepeninggal Arung Palakka. Baru pada masa pemerintahan Mangkau ri Bone La Pawawoi Karaeng Sigeri (1895-1905), Bontoala kemudian tak lagi dikuasai Bone, seiring dilucutinya kekuasaan raja yang mangkat di Jakarta itu. La Pawawoi sendiri adalah raja Bone yang mengangkat senjata menentang Belanda dalam sebuah perang yang terkenal sebagai perang Rumpa’na Bone (1905). Perang ini mengakhiri riwayat persekutuan mesra antara Bone dan pemerintah kolonial Belanda selama lebih dari 200 tahun.

Tak ada kronik lanjutan tentang Pannampu setelahnya. Hingga kemudian ketika masa pemerintahan Indonesia, Pannampu menjadi satu wilayah kelurahan dalam Kecamatan Tallo, salah satu dari 14 kecamatan dalam pemerintahan Kota Makassar. Ketika keluarga kami mulai menghuni perumahan di sisi pasar pada 1980, Pannampu adalah wilayah yang tak begitu banyak penduduknya.

Hingga pertengahan 1980-an, sebagian besar wilayah Pannampu masih rawa-rawa. Di bagian utara, puluhan hektar tambak ikan dan penggaraman tradisional (pacce’lang) terhampar hingga ke Gusung dan Paotere, yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Pekuburan Umum Beroanging, menempati area seluas 2-3 hektar di bagian timur. Di pekuburan ini, ada dimakamkan korban Tampomas II yang karam di perairan Masalembo tahun 1981. Di bagian baratnya, ada rawa-rawa dan danau Pannampu yang sering menjadi tempat pemancingan ikan penduduk sekitar. Di seberang danau, ada kampung Barukang dan Paotere, pelabuhan tua kerajaan Tallo yang juga dikenal sebagai daerah Lelong, diringkas dari nama resminya: Tempat Pelelangan Ikan Paotere. Sebelah utaranya ada Jalan Tinumbu, jalan utama yang menghubungkan Makassar dengan Maros. Selanjutnya ada kampung Lembo, Capoa, dan kompleks perumahan Angkatan Laut, juga di utara Pannampu. Masih berada di dalam kompleks angkatan laut, terdapat rawa yang luas hingga ke Kandea.

Kini, semua yang berbentuk rawa atau danau itu telah menjelma permukiman, ditimbun dan dihuni oleh pendatang yang membutuhkan hunian. Danau Pannampu sendiri pernah menjadi Tempat Penampungan Akhir (TPA) sampah kota. Ini berlangsung kira-kira selama 3-5 tahun, pada akhir 1980-an. Akibat “kebijakan” pemerintah ini, Pannampu menjelma menjadi kawasan paling kotor dan berpenyakit di Makassar. Danau menjelma bukit sampah. Para pemulung (payabo) menyerbu Pannampu, dan mendirikan hunian di sekitar TPA.Kini, bekas danau Pannampu itu menjadi kawasan padat penduduk. Sampah mengendap, menjadi padat dan kemudian membentuk lapisan tanah keras. Cukup untuk mendirikan bangunan permanen di atasnya.

Pasar Inpres Pannampu

Menyebut Pasar Pannampu, orang mesti menakar-nakar bahagian mana yang dimaksud. Sejatinya, area Pasar Pannampu yang asli hanya terdiri lebih kurang 2 hektar saja. Bangunan asli Pasar Pannampu adalah lods-lods yang berada di bawah atap permanen pasar. Sedang bagian lainnya, terutama yang berada di depan, di sisi kanan-kiri, dan belakang pasar yang berhadapan dengan perumahan dua lantai itu adalah bagian pasar yang meluber. Terutama ketika pada tahun 1990 Pemerintah Kota menjadikan Pasar Pannampu sebagai penampungan sementara bagi pedagang Pasar Terong yang sedang “diremajakan”.

Pasar Pannampu dibangun oleh seorang pengusaha properti tahun 1980-an. Tak hanya membangun pasar, sang pengusaha juga membangun perumahan dempet dua lantai yang mengitari bangunan pasar yang berbentuk persegi. Kira-kira dua hektar luas bangunan Pasar Pannampu. Pasar ini kemudian diserahkan pengelolaannya kepada PD Pasar Makassar.

Nama resminya adalah Pasar Inpres Pannampu. Waktu kecil, saya menyangka bahwa Kepala Pasar Inpres Pannampu ini juga kepala sekolah tempat saya belajar di depan pasar; SD Inpres Pannampu. Karena sama-sama ada “inpres” nya.

Berada persis di bibir Jalan Pannampu, pintu Pasar Pannampu berhadapan dengan terminal bus DAMRI dan sub-terminal antar kota Makassar – Maros/Pangkep. Dahulunya, pelataran pasar ini berfungsi sebagai SPBU Pertamina dan taman-taman kecil. Saya masih ingat, beberapa taman kecil berpagar rendah sering menjadi tempat bermain kami. Sering juga pelataran itu dijadikan area layar tancap atau hiburan rakyat lainnya, juga pernah dijadikan area ngopi-ngopi sambil berkaraoke ria. Itu sepanjang tahun 1980-an. Sejak 1990, semua area yang mengitari Pasar Pannampu tiba-tiba riuh dan menjadi lapak-lapak semi-permanen.Taman-taman kecil diratakan dan SPBU dipindah ke seberang jalan, ke dalam Kompleks Angkatan Laut. Pasar berbiak, pasar meluber.

Di Pasar Pannampu, ratusan pagandeng, pedagang dengan sepeda berkeranjang, dari segala penjuru Makassar seakan mengeja subuh sebagai gong untuk membuka lapak; sayuran, ikan, buah-buahan, makanan, bumbu, dan segala macam keperluan harian masyarakat. Pasar Pannampu memang lokasinya cukup strategis, sebagai hub yang melayani masyarakat Makassar bagian utara.Setiap hari, kecuali dua lebaran, para pagandengitu berbaur bersama pedagang lainnya; yang bermotor, bergerobak, hingga pedagang panggul, menggerakkan roda hidup mereka hingga menjelang waktu lohor tiba. Dari pagi hingga lohor itu, kepadatan meringsek di hampir semua bagian pasar.

Saya dan keluarga tinggal di perumahan dempet dua lantai di bagian timur bangunan pasar. Karena limpahan pagandeng dari pasar Terong yang menyerbu, bagian jalan selebar 4 meter yang memisahkan bangunan pasar dan perumahan juga menjadi area berjualan mereka. Pasar luber hingga tepat di depan pintu kami. Bagi keluarga saya yang juga merupakan pedagang, luberan pasar tentu adalah berkah tak terkira. Sejak itu, ibu saya berjualan aneka ragam yang bisa mendatangkan untung; dari jagung, kerupuk, kopi, hingga kini berjualan sandal dan pakaian anak-anak.

Bangunan Pasar Inpres Panampu sendiri sebenarnya sudah sangat memprihatinkan, tinggal menunggu diruntuhkan. Atap seng sudah banyak bocor dan reot. Plafonnya pun setali tiga uang. Lantai pasar pun sudah menjadi tanah, karena lebih sering tertimbun lumpur saat hujan. Sebahagian besar lods-lods (kios kecil) di pasar inpresnya yang berjumlah 200-300 dibiarkan kosong, reot, dan tak terurus. Di beberapa sisi pasar, banyak genangan setinggi lutut, busuk dan ditumbuhi banyak tanaman liar. Yang dibuka oleh para pedagang hanya lods-lods di selasar utama. Itupun juga sepi dari pengunjung, sementara di luar, di jalan depan perumahan, riuh ramai oleh pembeli dan penjual.

Sengkarut Janji Politik

Pasar Pannampu juga hingar oleh isu politik kota. Ketika zaman Orde Baru, kawasan yang dihuni masyarakat Bugis religius ini lebih banyak mencoblos PPP (Partai Persatuan Pembangunan) pada pemilu 1987. Orang-orang Bugis itu lebih menyukai mencoblos tanda gambar Ka’bah yang menjadi simbol PPP. Akibatnya, sebagaimana dugaan warga, jalan depan perumahan dibiarkan rusak berat tanpa tersentuh perbaikan, apalagi pengaspalan. Lampu jalan dibiarkan mati, dan jaringan telepon dari Telkom tak pernah masuk. Barulah pada Pemilu 1992, ketika warga menyadari “kekeliruanya”, Golkar menang telak, dan seperti terhubung benang merah, pemerintah Kota berkenan mengaspal jalan. Beberapa rumah warga pun mulai tersambung jaringan telepon.

Ketika reformasi bergulir, Pannampu yang padat penduduk rajin dikunjungi politisi lokal. Berbuih-buih janji politik dihidangkan ke hadapan warga pasar. Isu yang paling diminati oleh warga adalah soal sertifikasi tanah mereka yang tak kunjung selesai. Sebenarnya, hak yang dimiliki warga hanyalah HGB (Hak Guna Bangunan) yang berusia 25-tahun saja. Saya pernah membaca sertifikat HGB tersebut. Masa 25 tahun berakhir di tahun 2005, dan setelahnya tidak ada kepastian hukum. Namun warga merasa bahwa kepemilikan tanah dan bangunannya seharusnya menjadi milik mereka. Beberapa kali pertemuan antar warga diadakan demi menjalin koordinasi dan kekompakan di antara mereka. Politisi-politisi Makassar yang dianggap bisa menyuarakan kepentingan mereka juga diundang. Ada salah satu warga muda Pannampu yang kebetulan menjadi angota DPRD Kota Makassar. Ketika pemilu legislatif 2009 lalu, politisi muda ini mendulang mayoritas suara di Pannampu.

Namun janji tinggal janji. Sertifikat hak milik rupanya belum juga turun. Kasak-kusuk beredar bahwa ada beberapa calo yang bisa menguruskan sertifikat itu dengan imbalan jutaan rupiah. Ada warga yang terbuai, tapi ada juga yang bersikukuh menempuh jalur umum. Semua jalan dicoba tempuh, namun hingga kini warga masih dilanda sengkarut permasalahan sertifikat ini. Beberapa warga sudah beranjak tua, bahkan meninggal. Yang meneruskan adalah anak-anak muda mereka. Banyak juga warga yang kemudian berdamai dengan keadaan, memilih pergi dan menjual “hak” mereka kepada pemilik baru. Sebagian lagi memilih tetap bertahan, seperti ibu saya. Beliau tetap percaya suatu saat sertifikat akan berada di tangannya. Walaupun ancaman “peremajaan” selalu menghantui. Semoga tidak. Amin.[]