Membincangkan Ekonomi Kreatif Makassar

Ketika Unesco membuka jaringan kota kreatif dengan tujuan meningkatkan kerja sama antar kota-kota kreatif, dan di antara kota-kota yang mengidentifikasi kreativitas sebagai strategi pembangunan kota yang berkelanjutan pada tahun 2004, sudah ada 180 kota yang bergabung. Kota-kota yang berjejaring ini, membentuk kerja sama dengan tujuan menempatkan kreativitas dan industri budaya pada tingkat pembangunan lokal, dan bekerja sama sebagai jaringan internasional.[1]

Di Indonesia, sudah ada dua kota yang bergabung dengan Unesco Creative Cities Network (UCCN): Pekalongan dan Bandung. Pekalongan bergabung dengan UCCN sebagai Creative City Of Craft and Folk Arts pada tahun 2014 dan Bandung sebagai Creative City of Design pada 2015.

Untuk mengakomodir branding kota kreatif, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) membuat sebuah platform jejaring kota kreatif di Indonesia bernama Indonesia Creative City Network (ICCN) pada 21 Desember 2015 di Jakarta. Fiki C Satari, ketua ICCN, mengatakan bahwa untuk menjadi bagian dari UCCN, bukan soal menjadikan kotanya sebagai kota dunia. Tetapi tujuan akhirnya adalah menyelesaikan permasalahan dari warga kotanya itu sendiri. ICCN memiliki program melakukan pembangunan kabupaten. Di mana, bukan ICCN yang menciptakan itu, tapi teman-teman di kota dan kabupaten itu sendiri. Dari keterangan Fiki, pembangunan ini menyinergikan antara akademisi, pemerintah, pengusaha, dan komunitas. Dengan sinergi ini diharapkan identitas lokal, tradisi-budaya, diterjemahkan dengan konteks kekinian. Hal ini bermakna mendorong kearifan lokal dengan budaya-tradisi ini menjadi arah pembangunan kotanya.

Selain Pekalongan dan Bandung, Fiki mengatakan bahwa pada tahun 2019, Ambon akan mengajukan diri sebagai kota musik. Namun bagaimana dengan Makassar?

Ekonomi Kreatif di Makassar

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rencana dan strateginya (2014-2019), telah menetapkan 45 program pengembangan ekonomi kreatif,[2] termasuk pengusulan kota kreatif ke Unesco. Sebelum mengajukan ini, dinas terkait mengadakan beberapa kali seminar sampai Focus Group Discussion. Selain itu, menetapkan sepuluh ikon kuliner Kota Makassar, Workshop meningkatkan SDM UKM, Makassar menuju jejaring kota kreatif Unesco, yang paling baru FGD “Kontribusi Jejaring Kreatif Indonesia Terhadap Pengambangan Ekonomi Kreatif Nasional”.

Rusmayani Madjid menekankan untuk mewujudkan Makassar sebagai wisata gastronomi.[3] Ia menekankan aspek infrastruktur dan kerjasama dari berbagai pihak untuk mewujudkan itu. Pihak yang diajak bekerjasama itu, dikumpulkan dalam satu FGD yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar, 8 Agustus 2018.

Dalam kesempatan itu, Anwar Jimpe Rachman memaparkan hasil penelitian Tanahindie-British Council pada 2015 lalu. Menurut hasil penelitian itu, kondisi ekonomi kreatif Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh komunitas-komunitas yang bermunculan pasca reformasi 1998. Fenomena ini dibagi pada dua waktu: sebelum 2010 dan pasca 2010. Dua waktu ini, menurut Jimpe, didasari pada satu hal: Twitter, yang pada booming pada masa 2009-2010. Di era ini, dinamika dalam negeri, dalam hal ini Reformasi 1998, dan perkembangan teknologi dan informasi, menjadi hal yang mempengaruhi perkembangan ekonomi kreatif. Kemudian, menurut hasil penelitian itu, momentum Reformasi 1998 kemudian membuka alam sadar kalangan muda pada akses yang selama ini dimoderasi oleh sekian titik kota: Jakarta, Bandung, dan Jawa pada umumnya.

Dari pengaruh sosial media, yang ditandai dengan booming-nya twitter pada media 2009-2010, pertemuan via offline dipertemukan gagasan melalui pertemuan via online. Dari riset Tanahindie dan British Council, Makassar Berkebun menjadi salah satu contoh yang mencuatkan pola tersebut. Mencuatnya komunitas ke permukaan dimanfaatkan sebagai strategi oleh beberapa pelaku usaha untuk menjalin perkawanan, agar usahanya dapat menjangkau orang banyak, karena dibicarakan di sosial media. Strategi ini kemudian menjadi bentuk promosi ekonomi kreatif paling mutakhir pada masa itu, dengan menggandeng komunitas untuk membicarakan produk ekonomi kreatif di sosial media. Penelitian itu juga mengambil sampel Sushibizkid, yang dikembangkan oleh Ashari Ramadhan.

Fakta lain yang ditemukan Tanahindie dan British Council adalah pertumbuhan komunitas yang terpicu oleh tersedianya beberapa literatur tentang kota tempat mereka bertumbuh, setelah Reformasi 1998 yang ditandai dengan pesatnya dunia literatur di Makassar. Dimulai dengan Komunitas Ininnawa (1999-2000), yang kemudian menginisiasi berdirinya Biblioholic tiga tahun setelahnya, hingga munculnya beberapa perpustakaan menjelang akhir dasawarsa 2000: Kampung Buku (2008), Rumah Baca Philosopia (2009), Kedai Buku Jenny (2011), dan Kata Kerja (2014).

Dari sekadar nongkrong, menjadi sentrum penggondokan gagasan, dinamika anak muda cukup dipengaruhi oleh dunia literatur. Pada tahun 2004, Komunitas Ininnawa membangun lini publikasinya lewat Penerbit Ininnawa. Penerbit yang mengkhususkan kerja publikasinya dengan membedah, menerjemahkan, meneliti, dan menerbitkan seputar sejarah dan kebudayaan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini.

Hasil penelitian itu melahirkan beberapa rekomendasi, Di antaranya: bangun daya hidup dan daya tahan, membantu promosi, turunkan pajak, permudah izin, dan jamin jaga suplai (terutama hubungan antara desa dan kota).

Daya tahan dan daya hidup di bidang ekonomi kreatif ini, sayangnya, hanya dilihat oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi hanya sebagai objek. Ini menyebabkan satu kegiatan dipandang sebagai “panggung” semata oleh pihak kedua. Pada kegiatan komunitas-komunitas, seperti Pesta Komunitas 2014, keduanya mengambil kesempatan memberi kata sambutan.

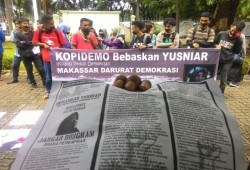

Kepentingan dunia politik atas kelompok anak-anak muda Makassar, hanya membuat mereka dipandang sebagai massa yang mengambang. Hal ini, dari penelitian itu, menyebabkan terjadinya pendekatan politis terhadap komunitas. Sementara pada ranah kebijakan ekonomi kreatif, penelitian itu menemukan belum digodoknya kebijakan ekonomi kreatif.

Rekomendasi yang ditawarkan penelitian ini juga berasal dari beberapa keluhan teman-teman pekerja kreatif. Pemerintah seringkali absen dalam mempromosikan kegiatan-kegiatan mereka. Rekomendasi dari penelitian Tanahindie dan British Council yang disampaikan Jimpe, ditanggapi oleh Sunarti Sain, seorang jurnalis, yang mengatakan bahwa rekomendasi oleh Jimpe pada pemerintah, juga menjadi kegelisahan pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Menurutnya, di Makassar orang-orangnya sudah sangat kreatif. Apapun di sini bisa dilakukan. Film misalnya, yang mati suri bertahun-tahun, akhirnya bisa bangkit lagi. Dan itu dibangkitkan oleh anak-anak muda yang selama ini mungkin tidak mendapat perhatian dari pemerintah.

Ia mengatakan seperti itu karena pada saat tahun 2015, ketika industri film mulai naik kembali, pemerintah tidak peka. Tidak dilihat sebagai potensi yang sangat besar dan tidak dilihat sebagai potensi untuk menjadi industri yang besar di Makassar. Ia mengingat ketika Bombe’ diputar, ini adalah satu-satunya film yang didatangi dan disokong dana oleh pariwisata. Tapi setelah itu, tidak ada lagi film-film yang mendapat dukungan anggaran, kecuali PH (production house) datang untuk meminta bantuan promosi.

Lalu soal pajak, rekomendasi yang ditawarkan juga berawal dari diskusi dengan pekerja kreatif yang, event organizer misalnya, soal pajak, pada tahun 2013, saat pemilihan gubernur tiba-tiba pajak naik. Dari yang awalnya 10%, tiba-tiba naik menjadi 30%. Ini sepihak. Seperti tiba-tiba dijatuhi talak oleh pemerintah. Padahal pendapatan eventorganizer berdasarkan penonton.

Soal permudah izin, bekerja dengan semangat baru, rekomendasi ini berasal dari penemuan pada ranah non komunitas. Penelitian Tanahindie dan British Council menemukan bahwa aktivitas offline merupakan sarana utama ekonomi kreatif yang dilakukan oleh individu untuk menjalankan usahanya, seperti pelaku advertising, warung kopi, juga yang berbasis kerajinan. Ditemukan bahwa kurangnya modal dan pasar ketika, pengrajin misalnya, mengusahakan semuanya menjadi relasi ini dari sudut pandang pengrajin menjadi mutualisme.

Penelitian itu menemukan hal serupa yang dilakukan para pelaku ekonomi kreatif yang muncul pasca 2010. Selain membeli ruang, optimalisasi aset seperti halaman rumah, sebagaimana yang dilakukan Penerbit Ininnawa (Jalan Abdullah Daeng Sirua) dan Kedai Pojok Adhyaksa (Jalan Adhyaksa). Dari penelitian ini ditemukan ciri generasi dan pegiat ekonomi kreatif berpengaruh pada model pergaulan. Anak muda Makassar ini mencari dan membuat tempat berkumpul mereka sendiri. Halaman rumah kemudian berfungsi sebagai ruang produksi, ranah sosial, dan budaya; yang dari kecenderungan ini dibaca sebagai kecenderungan yang mudah ditemui pada generasi sebelum mereka—Generasi Reformasi 1998.

Mengajukan gastronomi tanpa melihat kemungkinan lain, agaknya terlalu prematur. Padahal, kemungkinan lain yang diajukan bisa lebih berdasar ketimbang gastronomi. Literatur, misalnya. Menurut penelitian itu, komunitas kreatif yang membangun kota ini pertama adalah komunitas anak muda yang menandai dirinya pertama dengan perpustakaan. Selain itu, dari sejarah, sejak abad 14, Makassar punya tradisi yang dikenal dengan aksara lontara’. Jimpe juga mengacu pada Cristian Pelras, yang mengatakan bahwa sejak abad 14, lontara’ sudah dipakai, bahkan ada di setiap rumah tangga. Bukan dalam kerajaan, tapi kerajaan punya kronik. Menurutnya, lontara’ yang biasa kita lihat adalah catatan-catatan yang ada dalam rumah tangga. Lontara’, menurut Jimpe, bahkan bisa jauh sebelum abad 14, karena sejarah Sulawesi Selatan hilang dari abad 9 sampai abad 14.

Branding ekonomi kreatif kota Makassar lewat ruang-ruang seperti FGD, workshop, dll, ditanggapi Yunus, dari Makassar Terkini, dengan mengapresiasi keinginan pemerintah untuk mengembangkan Makassar sebagai kota kreatif. Sayang, menurutnya kadang ada kebijakan pemerintah yang justru cenderung menghancurkan usaha kreatif masayrakat. Ia memberi contoh, masifnya pembangunan pasar modern: alfamart, indomart, dan alfamidi. Menurutnya, pasar modern seperti itu tidak kreatif karena konsep dan barangnya sama. Lebih lanjut, ia sepakat bahwa perlu dipikirkan bagaimana kebijakan pemerintah tidak tumpang tindih.

Terakhir, rekomendasi untuk menjamin dan menjaga suplai. Dalam konteks Makassar ingin mengajukan diri sebagai kota gastronomi, misalnya, Jimpe menyarankan agar jangan sampai kita hanya memikirkan jika kota sebagai pasar, kita melupakan yang lain. Jika memang ingin mengangkat gastronomi, penting untuk juga menjaga suplai. Selain suplai, menjaga petani juga penting, termasuk menjaga regulasi untuk mereka. Ia memberi contoh tengkulak. Ia mempertanyakan keberadaan mereka yang seringkali mereduksi keuntungan petani. Kemudian, katanya, kita yang di kota ini, kerap menjadi penghisap saudara kita sendiri di desa. Rekomendasi soal menjaga suplai, petani, dan regulasi ini, begitu ditekankan, dan harus dipikirkan matang-matang, jika memang kuliner benar-benar di-branding sebagai ekonomi kreatif unggulan Kota Makassar.

Menanggapi itu, Kwandie Salim Sinaga, ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) kota Makassar, mengatakan bahwa Sara’ba sudah dipakai di hotel. Tidak lagi memakai cake dari luar. Ia juga mengatakan bahwa pelaku UKM, pernah menandatangani kontrak bersama hotel, agar kue-kue tradisional dipakai sebagai menu makanan dan minumannya.

Pemerintah pada akhirnya harus melihat kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lebih masuk akal dan berdasar, serta tidak terburu-buru. Hasil riset Tanahindie dan British Council, justru membuka kemungkinan untuk menjadikan Makassar sebagai kota kreatif yang mem-branding literatur sebagai aktivitas ekonomi kreatifnya. Literatur kemudian bisa menjadi lokomotif yang menggandeng gastronomi dan subsektor ekonomi kreatif lainnya.[]

[1]https://en.unesco.org/creative-cities/content/about-us, diakses pada 11 Agustus 2018, pukul 20.14 Wita.

[2]http://www.tourism-makassar.id/dokumen-renstra-dinas-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-kota-makassar-2014-2019.html

[3]Sal, https://vechannel.com/berita/2515/makassar-menuju-kota-gastronomi/, diakses pada 18 Agustus 2018, pukul 00.50 Wita.