Mengubur Masa Depan di Losari

Pada suatu petang di antara landai Barombong dan Pulau Lae-Lae. Lelampu mengerlip, berpendar di sisi barat kota saat kami bertiga menyusur perairan Galesong menuju tepian Lae-Lae. Seorang anak kecil memandangi Makassar dari geladak sampan balolang tak bermesin yang dikemudikan sang kakek. Dia melepas pandangan seraya berbaring di pangkuan nenek, Aisyah Daeng Baji. Baginya itu pengalaman tak mudah dilupakan. Makassar pada ujung dasawarsa 1970-an terlihat klasik, putih abu-abu dengan sederet cahaya lampu, seperti gemintang namun tak menyilaukan saat mereka bersitatap.

Nostalgia memandangi Losari itu merambat selama tiga dekade, mengantar saya ke wajah Makassar kini, kota jendela Indonesia bagian timur yang tak ragu memaklumatkan diri sebagai kota modern, kota dunia. Makassar memoles Losari dan sekitarnya sebagai ikon masa pertumbuhan. Selain Losari, ada pula daerah yang dulu hanya gundukan pasir yang tingginya hanya beberapa sentimeter, bertumbuh jadi lidah tanah yang menawarkan mimpi pada para penguasa. Orang-orang menyebutnya Tana Tumbu, tanah yang kini memikat penguasa, pengusaha modal untuk menyulapnya menjadi menjulang.

Pada era 1980-an, pesona Losari merupakan usikan bagi kami yang beranjak remaja kala menanti pergantian tahun di ujung Desember. Warga, utamanya muda-mudi kasak-kusuk mengatur rencana bermalam tahun baru di Losari—ketika daya tarik asmara, menggoda muda-mudi menengok sunset dan malam rahasia.

Ratu dangdut Elvie Sukaesih, bahkan menjadikan Losari sebagai latar kidungnya, Sumpah Benang Emas. Dalam kidung cinta kasihnya itu, Losari adalah etalase cinta, ruang sosial kota, dan kampung di sekitarnya. “Ku sulam benang bulaeng, sumpah dari pantai Losari disaksikan deru ombak angin laut Makassar,” lirik tante Elvie di lagu bersetting Losari itu.

Jika Losari adalah ruang aktualisasi sosial pesisir Makassar dan sekitarnya, maka Tana Tumbu adalah tempat sandaran bagi perahu-perahu nelayan asal Batu-Batu, Aeng Towa, Pa’la’lakkang hingga Galesong Selatan. Juga bagi nelayan di 9 pulau berpenghuni di beranda Makassar. Tana Tumbu adalah tempat mereka mengatur rencana untuk melaut bahkan untuk menyimpan logistik sebelum mengangkat sauh.

Tahun 2000-an, perjalanan waktu mengantar kenangan ke Losari yang lambat laut mulai dijejali etalase komersial. Hotel, rumah makan, kafe, dan bahkan perkantoran. Di tahun-tahun itu berkelebat pergumulan ide, rencana, dan upaya merevitalisasi Losari dan sekitarnya. Dari yang gamang oleh kesan kotor, kumuh, dan jadi sarang preman hingga prostitusi menjadi lahan terbuka, terang, dan terjaga. Akibatnya banyak penghuni sebelumnya yang tergusur dan bergeser. Losari dan sekitarnya adalah ruang warga, ruang aktualisasi sosial dan ekonomi. Tapi ada yang mengintai di belakangnya.

Alasan Reklamasi

Pemkot Makassar membaca peluang di balik dimensi sosial dan ekonomi Losari itu. Mereka mendekatinya atas nama pembangunan daerah. Untuk membangun Makassar sebagai kota modern, Pemkot Makassar memilih upaya reklamasi dan menggunakan kata revitalisasi, yaitu memperluas wilayah sekitar Losari dengan menimbun dan memasang tanggul beton. Sementara itu, Pemprov Sulsel menggeber obsesinya menjadikan Makassar sebagai Center Point of Indonesia (CPI).

Pemerintah Provinsi juga memilih upaya reklamasi. Ini opsi yang memunculkan banyak kekhawatiran, kalau tidak disebut ‘berjudi’, dengan masa depan kawasan pesisir dan pulau-pulau Makassar. Jumlah dana untuk proyek yang disebut CPI itu mencengangkan. Pemprov Sulsel butuh 900 miliar! Ratusan miliar dana APBD dan APBN akan diarahkan. Demi mendukung CPI akan dibangun dua jalan layang, waterway, monorail dan jalur busway. Mungkin menggiurkan. Tetapi bagaimana nasib eksosistem di bawahnya, akses warga, lahan warga, sirkulasi air, juga muara sungai?

Hingga kini, proyek CPI telah membenamkan tidak kurang 30 tiang pancang beton untuk menopang obsesi membangun plaza dan wisma negara. Mereka juga membutuhkan lahan tidak kurang 100 hektar ini berarti akan melumat ekosistem di sekitar Tanjung. Seakan berlomba, Pemkot Makassar juga menggenjot pengerjaan pembangunan empat anjungan yang kelak diberi nama anjungan Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar yang ditaksir berbiaya mendekati angka 30 miliar.

Luar biasa! Mereka seperti kompak memilih reklamasi. Saat warga kota dan sekitarnya membutuhkan perhatian pada solusi ekonomi, kepastian mata pencaharian, sanitasi, pendidikan, lingkungan hidup, penegakan hukum secara adil dan menyeluruh sebagai prioritas penting, pemerintah lebih memilih upaya reklamasi yang menerabas sendi ekonomi, ekologi dan kehidupan warga biasa, warga tempatan, warga asli, sesuatu yang hanya akan memperburuk kehidupan warganya.

Dari Losari, kemudian pintu menguasai sisi selatan dibuka. Gowa Makassar Tourism Development Corporation (GMTDC) membuka jalan lempang, dibangun jembatan Barombong memotong Sungai Jeneberang, akses menuju dan ke Losari dari desa-desa di selatan Makassar semakin terbuka. Losari semakin dekat, Losari semakin menggiurkan.

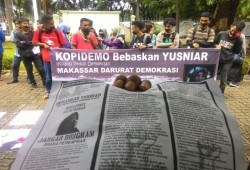

Pada awal tahun 2000-an, LSM di Makassar seperti Yayasan Samudera Indonesia (Yasindo) dan Lembaga Mitra Lingkungan (LML) mengadvokasi Pantai Losari, Dermaga Kayu Bangkoa hingga Pulau Lae-Lae. Isu reklamasi oleh Pemerintah Kota dan niat membatasi kehidupan dan akses sosial ekonomi warga setempat, yang lahir, hidup, bertahan di pesisir Makassar dianggap melanggar hak azasi warga dan akan merusak tatana ekosistem laut yang ada.

Tak berhasil menguasai Pulau Lae-Lae, Tanjung Bunga, Kawasan Buloa, pantai di depan Fort Rotterdam menjadi garapan baru. Lahan-lahan warga yang dulunya tempat mengambil kerang, kepiting, mengambil ganggang laut untuk jadi lalapan warga kini dikuasai pihak lain. Negara turut andil. Tengoklah rumah-rumah yang dibuatkan khusus untuk warga kelas bawah yang berkedok rumah susun. Profesi nelayan lambat laun berganti menjadi penjaga toko, pekerja bangunan, buruh harian, pedagang kaki lima. Hanya perahu nelayan yang dari 11 pulau di beranda Makassar yang silih berganti berdatangan ke Tempat Pendaratan Ikan Rajawali (TPI). Itupun harus melewati lorong sempit di bawah jalan yang membatasi ruang gerak warga.

Reklamasi di Tanjung Bunga, langsung atau tidak langsung telah membatasi ruang publik. Reklamasi itu telah mengubur ekosistem bakau, rawa-rawa yang dulu tempat bangau bermain. Juga mengubur asa para warga pesisir dan sanak-saudaranya yang telah kehilangan tempatnya mencari hasil laut. Masa depan generasi, yakni hamparan eksosistem bakau yang menjadi ruaya ikan, tempat bermain kepiting dan kerang-kerangan lambat laun berganti tiang pancang.

Ekosistem Pesisir Terancam

Sebenarnya, jauh sebelum reklamasi itu, telah ada laporan betapa rentannya ekosistem di muara sungai Jeneberang dan Tallo. Saru (2001) mengabarkan bahwa kelimpahan spesies laut seperti siput atau kerang-kerangan rentan tercemar limbah di sekitar muara Jeneberang, menyebar ke pantai Losari. Sebelumnya Jompa (1996) mengatakan bahwa terumbu karang di sekitar Losari, Lae-Lae, Kayangan berada di bawah 10% dan sangat jelek. Kesimpulan mereka menunjukkan bahwa terjadi degradasi ekosistem di sekitar pantai Losari karena polusi dari limbah kota, sedimentasi hebat dari sungai Jeneberang, serta pencemaran dari alat transportasi laut.

Hingga kini, intaian para pemilik modal untuk mengakuisisi lahan warga nampaknya belum sirna. Pesisir selatan Losari, Pulau Lae-Lae, Barombong bahkan Galesong Utara pada radius 200 meter dari tepi pantai jadi incaran pemilik modal untuk dikonversi jadi lahan menangguk untung ekonomi belaka. Lihatlah kini Losari yang dijejali tiang pancang beton, atau Tana Tumbu yang tak tak henti ditumbuk palu raksasa demi membangun tiang pancang. Fondasi yang mereka sebut sebagai cikal bakal Wisma Negara.

“Bagaimana mungkin membiarkan musik keras di hadapan Rumah Sakit Stella Maris?, di luar bising sementara di dalam terbaring orang sakit?. Perencanaan seperti apa itu?” sungut Will Ferial alias Opa, salah satu penyiar kawakan di Makassar pada tanggal 8 September 2012 di hadapan peserta Diskusi Dinamika Perkotaan “Menyorot Losari”. Dengan gaya bertuturnya yang khas, Opa menyoal betapa sejak Losari di reklamasi banyak terjadi hal ironi.

“Kini ada mesjid terapung, katanya terapung, tapi, apakah karena tidak adanya lahan di darat sampai harus membangun di atas laut?” kata penyiar berumur 70 tahun ini dengan raut wajah heran.

Will ingin mengingatkan kita bahwa membangun beton di sekitar Losari akan menyulitkan sirkulasi air dari daratan Makassar ke laut. Pembangunan tanggul akan memberikan dampak sedimentasi pada sekitar wilayah Makassar. Jika merujuk teori pengembangan kawasan maka akan ada dampak ikutan pada satu intervensi kawasan, semisal jika ada ada penimbunan ekosistem untuk dikonversi peruntukannya. Bukan hanya terjadinya peralihan fungsi sosial atau ekonomi tetapi daya dukungan ekologis.

Ekosistem pesisir yang sejatinya menjadi penyeimbang antara darat dan laut, kini dikonversi, ditimbun. Warga tersudut. Ironi pembangunan di Makassar, lahan-lahan yang dulu dianggap sebagai ekosistem pantai tersebut kini dijejali patok kepemilikan yang kita tidak tahu sejak kapan mereka menguasainya. Mereka seperti tak pernah puas mengangkangi dan merusak ekosistem asli kampungnya sendiri. Wajah kotaku semakin semarak, gemerlap, modern, mereka seperti sedang berpesta. Berpesta di atas derita alam dan warga pinggiran.

Ah, saya rindu Losari yang dulu, seperti 30 tahun lalu.[]